Kazuo Umezz, conjurer la peur — Angoulême 2026 célèbre le maître du manga d’horreur

Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera, pour sa 53ᵉ édition, une rétrospective d’envergure à Kazuo Umezz (1936-2024), pionnier du manga d’horreur japonais et figure singulière de la culture populaire nippone. Intitulée ’’Kazuo Umezz, conjurer la peur’’, l’exposition se tiendra au Musée d’Angoulême du 29 janvier au 15 mars 2026, et proposera une immersion dans une œuvre protéiforme où la peur devient un langage esthétique et social.

Soutenue par 9e Art+, en coproduction avec les éditions Glénat et Le Lézard Noir, cette rétrospective rassemblera plus de 150 planches originales retraçant un demi-siècle de création. Le parcours, divisé en trois sections, mettra en lumière la manière dont Umezz a façonné les fondements du ’’kyōfu manga’’ — littéralement, le « manga de la terreur » — un genre qu’il a contribué à définir bien avant qu’il ne soit codifié par la critique ou l’édition.

Aux origines du kyōfu manga

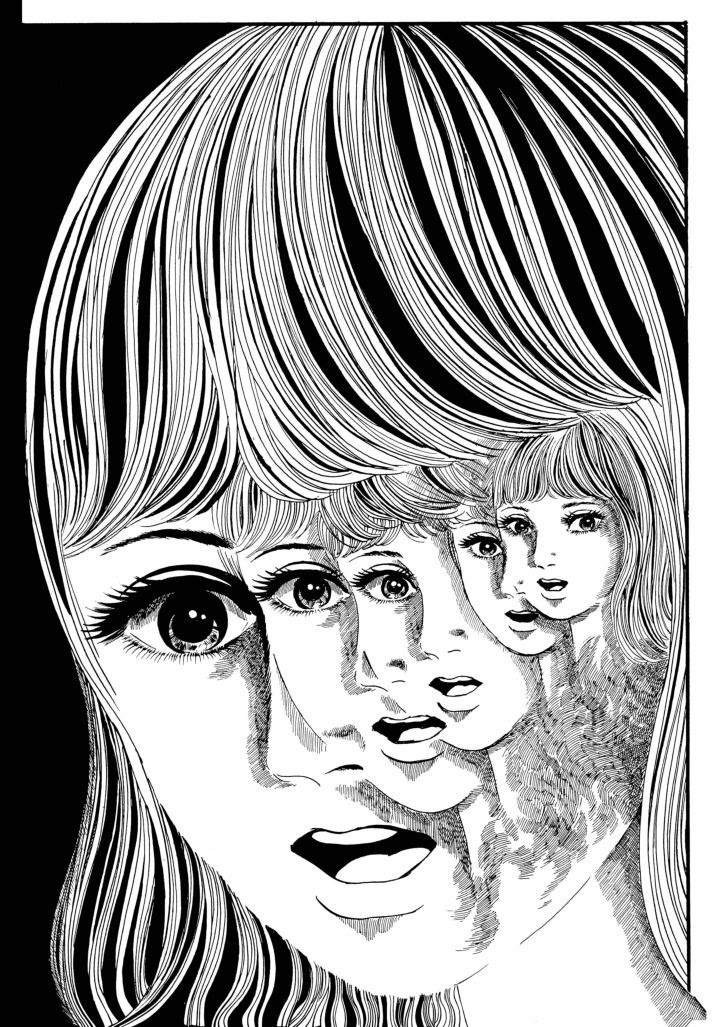

Dès la fin des années 1950, dans un paysage éditorial dominé par les récits d’aventure et les comédies sentimentales, Kazuo Umezz détonne. Ses premiers récits, publiés dans des magazines destinés aux jeunes filles, mêlent drame psychologique et angoisse latente. Avec des œuvres comme ’’Reptilia’’ (1965) ou ’’Baptism’’ (’’Senrei’’, 1974), il pose les bases d’un style où la peur ne relève pas du fantastique pur, mais d’une tension intérieure — sociale, familiale, parfois corporelle.

Umezz sera le premier à employer l’expression ’’kyōfu manga’’, cherchant à distinguer son approche du simple ’’kaidan’’ (conte d’épouvante). Il conçoit la peur comme un outil d’exploration morale et psychologique : « faire surgir l’ombre tapie dans l’ordinaire », selon ses propres mots. Ses récits, souvent centrés sur des enfants, révèlent l’envers du rêve japonais d’après-guerre : modernité anxieuse, désintégration du lien familial, mutation des valeurs.

Les enfants, miroirs de l’effroi

La seconde section de l’exposition, ’’Les enfants terribles’’, mettra en avant ses chefs-d’œuvre : ’’L’École emportée’’ (’’Hyōryū Kyōshitsu’’, 1972–1974, Glénat) et ’’Je suis Shingo’’ (’’Watashi wa Shingo’’, 1982–1986, Le Lézard Noir). Ces récits, oscillant entre apocalypse et allégorie, placent l’enfance au centre de l’horreur. Chez Umezz, l’enfant n’est jamais seulement victime : il devient le révélateur d’une société malade, un témoin lucide du désordre du monde.

Là où ’’L’École emportée’’ projette une classe entière dans un désert post-apocalyptique, ’’Je suis Shingo’’ explore l’angoisse de l’intelligence artificielle à travers la conscience naissante d’un robot. Ces œuvres traduisent l’évolution du ’’kyōfu manga’’ vers une forme d’angoisse existentielle, bien plus proche du drame métaphysique que du simple récit de peur.

Le dédoublement, entre rire et cauchemar

Enfin, ’’Un jeu de masques’’ évoquera l’autre versant de Kazuo Umezz : un auteur expérimental et volontiers grotesque. Son humour absurde dans ’’Makoto-chan’’ (1976–1981) ou ses délires graphiques dans ’’Drifting Classroom : The Origin’’ témoignent d’une liberté rare. Umezz brouillait sans cesse la frontière entre le rire et l’effroi, comme pour rappeler que la peur elle-même n’existe qu’à travers le jeu — celui du masque, de la fiction, de la mise en scène.

Un artiste total et inclassable

Personnalité extravagante, toujours vêtu de ses célèbres rayures rouges et blanches, Kazuo Umezz a incarné une forme de « pop surréalisme » japonais avant l’heure. À la fois dessinateur, romancier, scénariste et compositeur, il a influencé des générations entières de créateurs, de Junji Itō à Hideo Yamamoto. Son œuvre, d’une cohérence paradoxale, explore l’angoisse comme une donnée universelle — non pour terrifier, mais pour ’’conjurer la peur’’, comme le souligne le titre de la rétrospective.

Lauréat du Fauve du Patrimoine à Angoulême en 2018 pour ’’Je suis Shingo’’, Umezz avait déjà trouvé une reconnaissance tardive en France, grâce à la ténacité d’éditeurs passionnés comme Le Lézard Noir. Cette exposition parachève cette redécouverte et consacre, au sein du patrimoine mondial de la bande dessinée, un artiste dont le rire et l’horreur ne cesseront de dialoguer.

- - 17776 séries

- - 30280 oneshots

- - 1784 périodiques et revues

- - 33590 auteurs

- - 2564 éditeurs